3歲孩童頻繁吃播體重飆升、4歲女孩擺拍視頻累到癱軟、10歲小朋友為帶貨頻繁請假幾近輟學……網絡視頻平臺上,不少未成年人走紅的“畸形景觀”,引起社會廣泛關注。

本是天真爛漫的年紀,一些未成年人卻被不負責的家長和個別機構操縱,淪為博取流量的道具和帶貨掙錢的工具。

把未成年人當“網紅”打造,偏離他們健康成長的人生軌道,將給孩子的童年帶來陰影;片面逐利的金錢觀,也會造成“溢出效應”,侵蝕更多未成年人。治理“兒童網紅”亂象,應嚴管流量“啃小”、童真“變現”,為未成年人保護筑牢防火墻。

近年來,不時有未成年“網紅”出現。

記者在多個網絡社交平臺看到,粉絲量達幾十萬的未成年“網紅”賬號并不罕見,有的粉絲量甚至超過百萬、千萬。

有的小“網紅”主打“表演”。在一個擁有50多萬粉絲的博主主頁上,上千個短視頻的“主角”,幾乎都是一位七八歲的女童。她一會兒扮成熟展示唱跳才藝,一會兒搞笑賣萌展示“辣妹裝”。這個博主的櫥窗里有百余類商品在售,跟買人數達2萬多人。

部分網紅兒童“表演”、“吃播”、翹課“帶貨”賬號主頁截圖。(網絡圖片)

有的小“網紅”專注“吃播”。在一些博主發布的視頻中,體重明顯超標的小孩子,面露難色往嘴里塞東西。但在成人的催促下,繼續狼吞虎咽,直到把一大盤食物都吃下去。這些視頻吹噓“這款商品很好吃”“買一單都不夠孩子吃的”,催促網友下單。

有的小“網紅”翹課“帶貨”。記者了解到,個別孩子因接單火爆,經常向學校請假。有的博主公開宣稱,孩子“要是正兒八經天天直播,一個月能掙兩萬塊”,“很快實現財務自由”。

今年全國兩會期間,多位代表委員呼吁關注未成年“網紅”現象,警惕兒童被打造為“流量工具”。

孩子不是賺錢工具,更不能利用孩子做流量生意。把孩子打造成“網紅”,背后既有一些家長片面的利益觀作祟,個別機構的推波助瀾也難逃干系。

稍加留意就能發現,許多未成年“網紅”的視頻作品,并不是普通家長拍攝的孩子生活日常。

這些未成年“網紅”的視頻,大多有劇本設計,視頻的專業制作痕跡也非常明顯。某些未成年“網紅”視頻的賬號介紹里,甚至公然寫著機構的名字,揭開了這些未成年“網紅”人為打造的公開秘密。

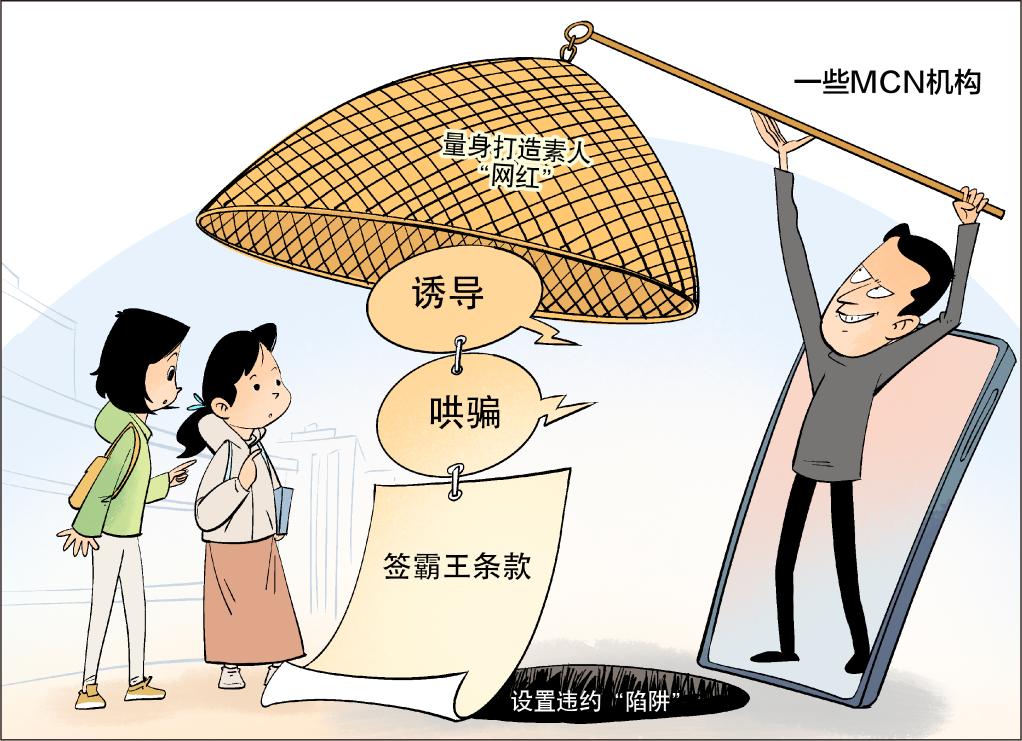

更讓人揪心的是,已有跡象顯示,有關未成年人的“催熟產業”和變現利益鏈正在形成。

比如,一些機構在網上公開表示,他們有打造“網紅賬號”的模板,視頻每分鐘收費上千元;有的承諾可以根據孩子的特點進行包裝,從開通賬號、確定人設到運營推廣,短期內就可以讓賬號的粉絲過百萬,賬號成熟后可以代管;還有的宣稱,可進行專業化運營,幫助產生爆款,完成“一條龍”服務。

有業內人士指出,所謂“幫助產生爆款”,實質上就是和相關平臺勾兌,通過花錢購買流量,增加視頻曝光量,制造高流量,從而把未成年人炒作成“網紅”。

未成年人保護法明確規定,任何組織或者個人,不得組織未成年人進行危害其身心健康的表演等活動。其他相關法律法規也規定,嚴禁借“網紅兒童”牟利、損害未成年人合法權益。

把花季孩童推成“網紅”,除了耽擱孩子的學習,影響孩子的健康,還會把流量至上、急功近利的不良種子埋進他們幼小的心靈。更嚴重的是,此類視頻產生的“溢出效應”,會影響侵蝕更多未成年人,污染整個網絡生態。

流量“啃小”、童真“變現”,暴露出相關方片面逐利的實質,涉嫌觸碰法律紅線,必須堅決剎住。

近年來,中央網信辦在全國范圍部署開展“清朗”專項行動,對短視頻和直播平臺中利用“網紅兒童”牟利、誘導脅迫未成年人變相參與直播等相關問題開展重點整治。

“帶牙齒”的制度才是管用的制度。相關部門要進一步完善法律法規,增強制度的威懾力,持續開展網絡整治,讓保護未成年人權益的法律法規“長出牙齒”、“帶上電流”,落到實處。

相關機構要明底線、知敬畏,不能為了賺錢無所顧忌。平臺要肩負起保護未成年人的社會責任,加強內容審核監督,完善舉報渠道,便利處置流程,不給那些明顯涉嫌物化未成年人的視頻內容傳播提供便利。

作為家長,更要帶頭履行未成年人保護法,呵護好孩子的權益。要以“風物長宜放眼量”的態度,校準自己的觀念,千萬不能為了幾個快錢,就把孩子過早推向世俗的名利場。只有遵循孩子的成長規律,克制拔苗助長的沖動,才能幫助孩子循序漸進健康成長。

晉公網安備 14010702070607號

晉公網安備 14010702070607號